2007年7月に劇作家、演出家の西尾佳織が設立。任意団体。社会の中で人と人のあいだに引かれる境界線を、さまざまな形で問い直す作品をつくっている。旗揚げ以降、ほぼ全作品の脚本・演出を西尾が担当してきたが、2019年に〈複数性の演劇〉=持続可能で本当にインディペンデントな創作活動に向けてのステートメントを発表し、2020年度より3人の演出家をアソシエイトアーティストに迎えて、西尾は劇作と主宰業に専念する新体制に移行(第1期アソシエイトアーティストは2023年3月に任期を終了)。また、この新体制への支援を募るクラウドファンディングを実施し、さらに創作活動の基盤を整える「お盆部」を創設。活動報告会や決算報告会、アニュアルレポート作成など、プロセスの公開にも積極的に取り組み、作品づくりと創作環境の構築を同時進行で進めている。

twitter – @torikouen

instagram – @torikouen

youtube – torikouen

note – bird_park

2023年度アニュアルレポート

2022年度アニュアルレポート

2021年度アニュアルレポート

2020年度アニュアルレポート

–

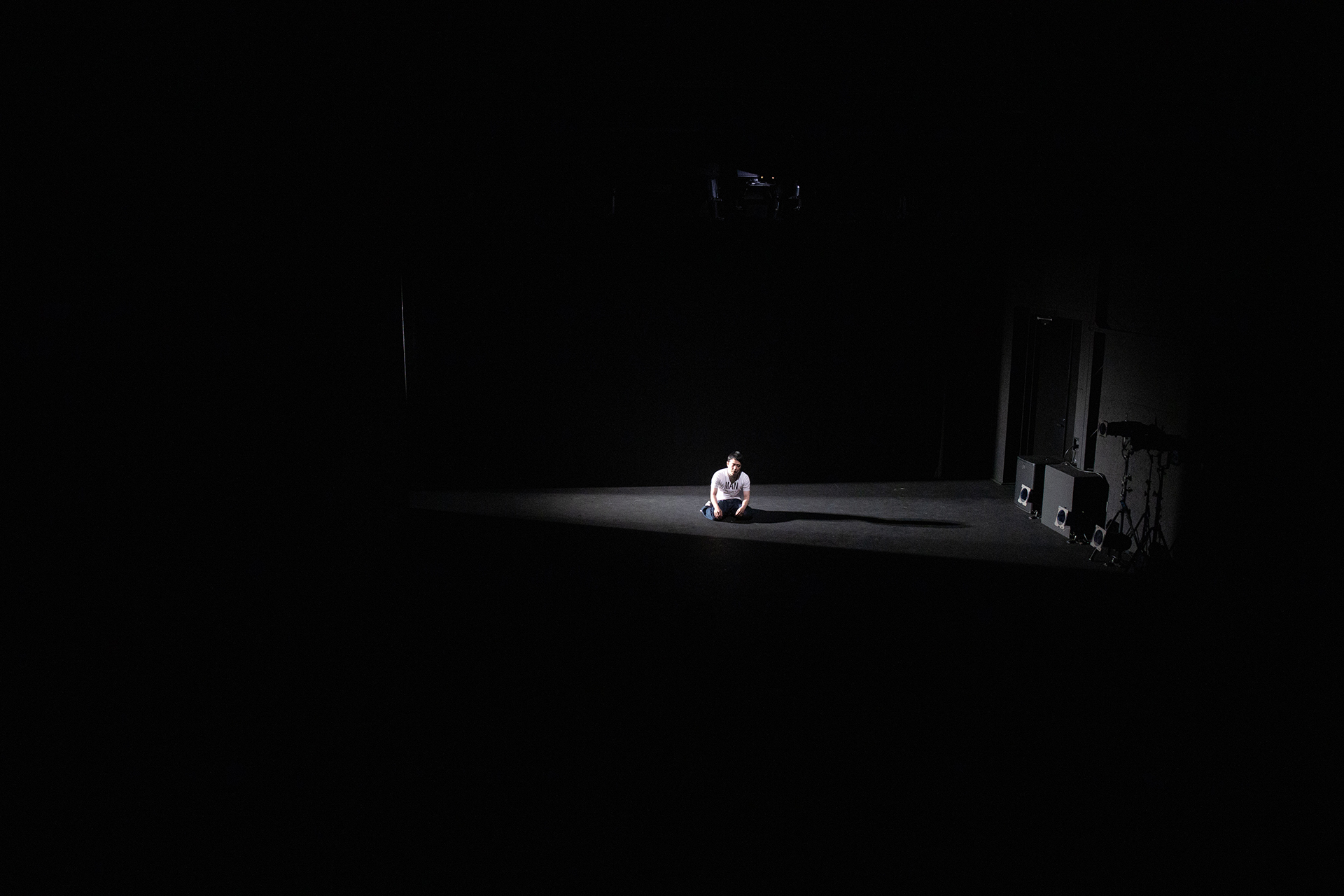

『私の知らない、あなたの声』 作・西尾佳織 演出・和田ながら

公演 2021年4月 THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会 ショーケース企画 “Continue”

公演 2021年5月 ストレンジシード静岡2021

撮影=中谷利明

–

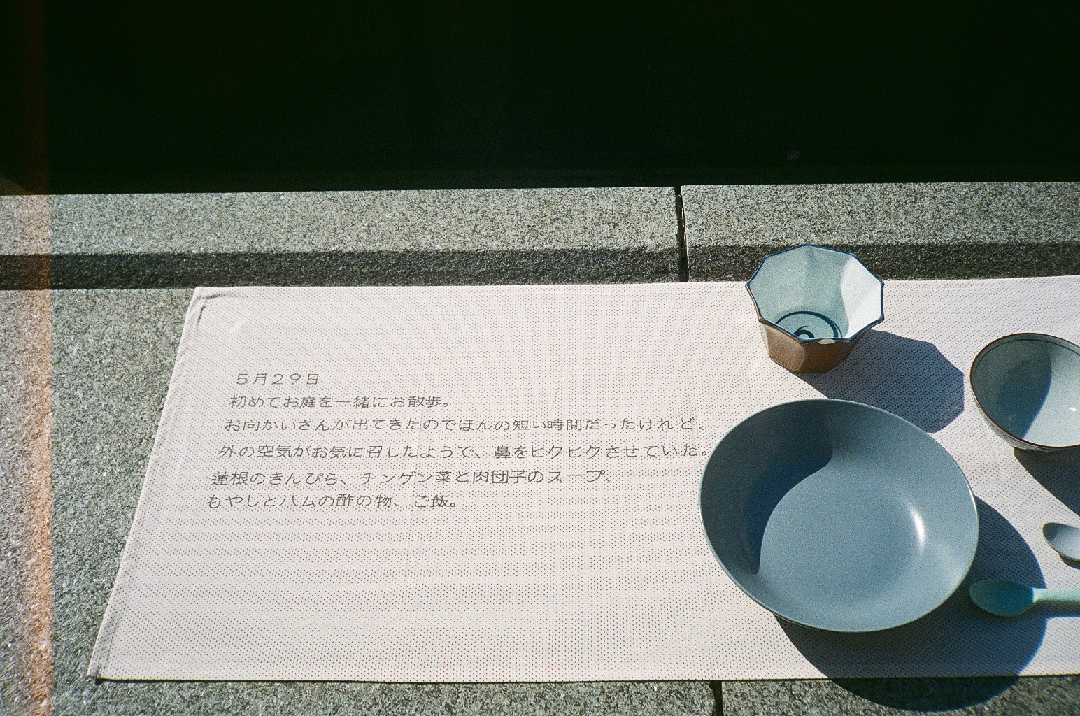

『鳥公園のアタマの中展2』

公開稽古・リーディング上演・トーク 2019年3月 東京芸術劇場アトリエイースト

撮影=三浦雨林

–

#14『すがれる』 作・演出 西尾佳織

公演 2017年7月 こまばアゴラ劇場・アトリエ劇研

撮影・ダイジェスト編集=深田隆之

『終わりにする、一人と一人が丘』の公演を以て、鳥公園で私が劇作と演出を兼ねる体制を終わりにします。「いったん」になるのか「ずっと」になるのかは分かりません。少なくともここから3年、劇作家・主宰の西尾と、和田ながら(したため) 、蜂巣もも(グループ・野原)、三浦雨林(隣屋)の複数演出家体制でやってみます。それに伴い、鳥公園は「演劇作品を上演する団体」というよりは「広く演劇的営みのプロセスが生成される〈場〉」になります。

前提 ―― 作品というのは、whatではなくhowである

作品というのは、

〈what = 何を扱うか〉ではなく、

〈how = whatをいかに扱うか〉だと思っています。

〈how〉とはつまり、他者に対峙する姿勢であり、他者と関係を結ぶ仕方のことです。

演劇は、関係の芸術です。関係というのは、複数の関係が同時に存在していて、(戯曲と演出家・俳優・スタッフ)(演出家と俳優)(俳優とスタッフワーク)(上演と観客)(戯曲の書かれた時代・地域と上演される今・ここ)などなど、この複数の関係の総体が演劇です。

複数の関係が同時に存在するというのは、複数の声が響くことでもあります。

「一人の指揮者がいて、一つの曲を多くの楽器で統一的に演奏する」シンフォニー(交響曲)に対して、「複数の独立した声部がそれぞれが違う曲を奏でていながら、全体として調和を生じる」ポリフォニー(多声音楽)がありますが、私はポリフォニックな演劇がつくりたい。そう考えたとき、作・演出・主宰を一人で兼ねていることがどうしても矛盾していると感じるようになりました。

複数性の演劇のために1 ―― 人が集まる集まり方の、新しいモデルを考える

2年前に俳優に言われて、ずっと私の中に留まっている言葉があります。「演出家はみんなの父親みたいなものなんだから。」私の中で、何かが完全に停止しました。むしろそういうものと闘う気持ちでやっていた。これは根深い。かなり根本的なところから関係性を変えないと、とても作品はつくれない。

そこから一人になって沈黙して、考えていました。なんだか東京にはいられなくて、演劇のシーンも自分の生きていることと関係があると思えなくなって、京都に行って、城崎に行って、名古屋、静岡、クアラルンプール、ペナン、サンダカン、また京都、名古屋、城崎、岩手、釜ヶ崎、寿町、天草、島原、長崎、韓国、広島、台北 、でもずっと日本のことを考えていました。なぜ私たちは今、こういうことになっているのか? 日本の演劇の流れのことも考えていました。

創作のための集団が家族になぞらえられるようなあり様が、私には受け容れがたい。でも国家、会社、家族といった集団がすべて相似形になっていて、強い親分的なリーダーの下に兵隊たちがいて、ものが生産される、というモデルはなかなかに根強く浸透していると思います。学校や家庭や職場など、前の時代から続いているシステムの中で私たちは日々否応なしに振り付けられていて、「この方法はもうダメだ、つらい!」ということまでは言えても、それとは異なる振る舞いを生み出して実践することは難しい。個人単位の気持ちや心構えで対応するのでは限界があって、システムから変えるしかないんだと思います。だから、これまでと違うフローで言葉が交わされ、アイディアが試されて熟し、人が自分の足で立って自分の頭で考えて、成熟していける〈場〉をつくりたい。人が集まる集まり方の、新しいモデルをつくりたい、と思います。

複数性の演劇のために2 ―― 作・演出・主宰を分ける

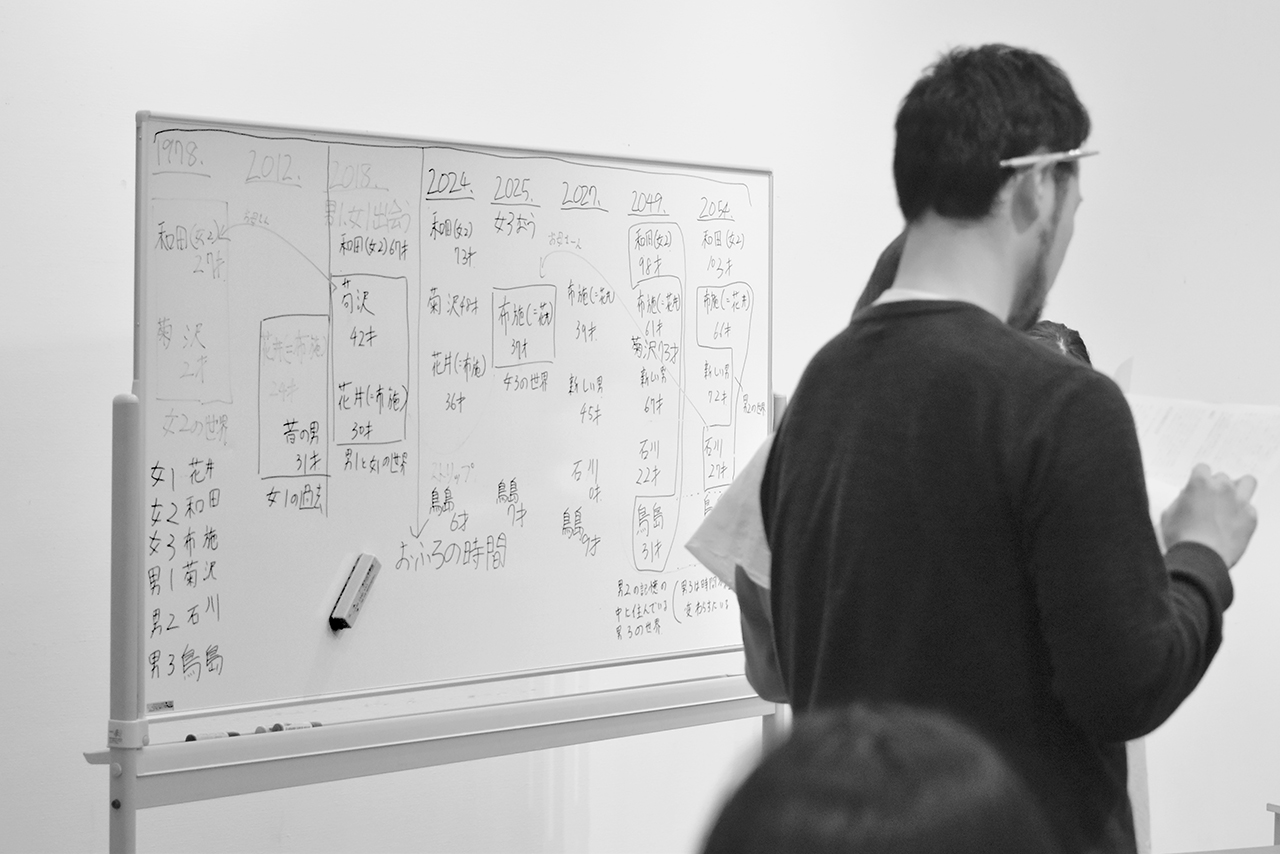

作と演出を分けることは、言葉でひとつの世界を綴じる工程と、戯曲の世界を身体言語によって上演へと立ち上げる工程を、分けることです。演出と主宰(≒プロデューサー)を分けることは、芸術上の判断と運営上の判断を分けることです。

劇作家と演出家、演出家と主宰が異なる立場から対話することで、単なる「好き/嫌い」や「快/不快」 という価値に留まらない、世界の複雑さを複雑なままに提示する複数性の演劇を実現します。

複数演出家制というのは何かというと、鳥公園は所属する人を抱える集団ではなく、建物のない劇場のようなもので、そこのアソシエイトアーティストとして複数の演出家がいるイメージです。プラットフォームとして、戯曲があります。

現代の日本の劇作家の書いた戯曲の多くは、たった一つの上演とだけイコールで結ばれて、「戯曲と上演の関係が演劇」と捉えられることはほぼないように思います。でも戯曲は本来、多様な上演の可能性を孕んだ種のようなものです。複数の演出家とチームを組むことで、戯曲と上演の関係性が広く想像され得る状態をつくりたい。

また演出家同士にとっても、問題意識を共有したり、お互いに批評を書き合ったりするようなゆるい連帯が、長くつくり続けていく人生を助けてくれるのではないか。作と演出を兼ねているといないとに関わらず、主宰は孤独です。追求していることを見つめ続けてくれる存在が、創作現場の内側以外にもいることは、大きな支えになると思います。「自立とは、依存先を増やすこと」というのは小児科医の熊谷晋一郎さんの言葉ですが、演出家それぞれが主宰している集団と鳥公園とを行き来しながら、それぞれに、みんなで生きていく形を探したいです。

複数性の演劇のために3 ―― 広く演劇的営みのプロセスが生成される〈場〉とは?

シアターピースの上演だけが演劇の活動ではありません。でも今の日本の演劇のシステムの中では、シアターピースを上演することが活動として一番分かりやすく、観客が触れることができるのも、評価の対象になるのも主にそこです。

が、良い作品が生まれるためには表に現れてこない様々な時間の過ごし方が必要で、作品に直結しない部分でもアーティスト同士がたくさん言葉を交わすことや、最終的な作品には残らないある意味「無駄」と思われる試行を重ねること、リサーチといったプロセスも演劇的営みの重要な部分です。そういう、これまではほぼ無いものとされてきた部分を掬い上げ、創作現場の内部にいる人以外にもプロセスが見えるようにする働きを、〈場〉としての鳥公園で担っていきます。

特に若いアーティストが、新作をどんどん発表することに必死になって疲弊しがちなのは、アーティスト側の問題という以上に文化政策における評価側の問題が大きいと思います。個人の天才性やタフさに依存して、からがら生み出される成果を摘み取るだけでは、焼け野原になります。つくり続けながら生きていくために、成熟が可能な環境をアーティストの側から実践・提案したいと思います。

複数性の演劇のために4 ――〈パブリック〉を構築する

もう一つ考えたいこととして、観客との関係があります。

「アーティスト」として公的支援を受けるようになってからずっと、どこかで居心地の悪さを感じていました。公的なお金や発表の機会が芸術に与えられることに、業界以外の人は全然納得していない感じがする。そしてこの少ない(しかも今後さらに減っていくらしい)パイを、「それでもないよりはあった方がいい」ということだけで奪い合ったとして、一体どういう未来につながっていくのか……?

私は助成金や公共劇場ネイティブ世代で、一応芸術大学でアートについて学んだ者でもあるのですが、それでも「公的な支援を受けるって、どこかに『上手くやってる』みたいな罪悪感あるわ……」と思ったりします。これはつまり、舞台芸術界(というか、より広くアート業界)の中の論理と、外の生活実感が食い違っているということなんだと思います。そしてこの論理が私のアタマにはインストールされましたが、この気候風土で暮らしている身体の腑に本当に落ちているかというと、接ぎ切れていない感は否めません。

日本の文化芸術の支援体制はまだまだ建設中で、アーティストが当事者として制度自体をつくることにコミットしていく必要があるはずですが、実際は受給者の枠になんとか入ろうと一生懸命になるか、制度に批判的で距離を取るかに分かれてしまっている気がします。自戒を込めて。

それから演劇を観ることが好きな観客の人たちも、創作現場の内側にはいないけれど、業界の中の人です。でも創作をめぐる状況についての議論から、観客は除かれているように思います。

〈パブリック〉の訳語は〈公〉ですが、〈パブリック〉の中身が〈私たち〉であるのに対し、〈公〉は〈お上〉もしくは〈世間〉というニュアンスで存在しています。そのどちらにも、顔を持った〈私〉はいません。

どうしたら芸術活動は成立するのか? 自分には何ができて、何を必要としているか?

「私には演劇が必要」と思う当事者たちが、演劇をつくって/観て生きている自分の言葉で、顔の見える〈パブリック〉を構築していくことから、未来が生成されるはずです。

西尾佳織

2007.07 鳥公園設立

2008.03 #1『ホームシック・ホームレス』@Nakano f

2009.04 #2『家族アート』@神楽坂die pratze

2010.03 #3『おばあちゃん家のニワオハカ』@市田邸

2010.09 #4『乳水』@日暮里d-倉庫

2011.03 #5『家族アート』再演@鳥の劇場

2011.04 小鳥公園#1『女生徒』@ギャラリーフラスコ

2011.10 #6『おねしょ沼の終わらない温かさについて』@シアターグリーン BASE THEATER

2012.02 小鳥公園#2『すがれる』@大阪市立芸術創造館

2012.03 小鳥公園#2『すがれる』@カフェ・ド・ファンファン(北九州・小倉)

2012.05 小鳥公園#2『すがれる』@BankART NYK

2012.08 『ながい宴、の始まり』@アサヒ・アートスクエア

2012.09 『待つこと、こらえること』@広島市現代美術館、3331 Arts Chiyoda

2012.12 #7『ながい宴』@横尾邸(北九州・八幡)

2013.09 『蒸発』@東京芸術劇場シアターイースト

2013.10 #8『カンロ』@三鷹市芸術文化センター 星のホール

2013.12 『女生徒』@KAIKA

2014.03 #9『緑子の部屋』@大阪市立芸術創造館、3331 Arts Chiyoda

2014.08 #10『空白の色はなにいろか?』ショーイング公演@クリエイティブセンター大阪

2014.09 『すがれる』多摩ver.@多摩1キロフェス2014

2015.01 #10『空白の色はなにいろか?』@京都芸術センター フリースペース、STスポット

2015.08 #11『緑子の部屋』(再演)@アトリエ劇研

2015.09 『火星の人と暮らす夏』@多摩1キロフェス2015

2015.10 『火星の人と暮らす夏』@枝光まちなか芸術祭2015、名古屋市青少年センター ユースクエア

2015.11 #11『緑子の部屋』(再演)@こまばアゴラ劇場

2016.03 小鳥公園#3『ペルソナ』@「劇」小劇場、森下スタジオ〈若手演出家コンクール2015最優秀賞受賞〉

2016.09 #12『↗ ヤジルシ』@BUCKLE KOBO(東京)、豊島・唐櫃岡の棚田(香川)〈瀬戸内国際芸術祭2016参加〉

2017.03 #13『ヨブ呼んでるよ』@アトリエ劇研(京都)、こまばアゴラ劇場(東京)

2017.07 #14『すがれる』2012/2017@アトリエ劇研(京都)、こまばアゴラ劇場(東京)

2018.02 eyes plus『鳥公園のアタマの中展』@東京芸術劇場 アトリエイースト

2019.03 eyes plus『鳥公園のアタマの中展2』@東京芸術劇場 アトリエイースト

2019.11 #15『終わりにする、一人と一人が丘』@東京芸術劇場 シアターイースト

2020.07 鳥公園ワークショップ2020

2020.09 三浦雨林演出『乳水』〈ストレンジシード静岡2020参加〉

2021.04 和田ながら演出『私の知らない、あなたの声』@THEATRE E9 KYOTO、駿府城公園

〈THEATRE E9 KYOTO×京都舞台芸術協会ショーケース企画“Continue”, ストレンジシード静岡2021参加〉

2021.10 鳥公園ワークショップ2021

2022.02 蜂巣もも演出『昼の街を歩く』@PARA

2022.04 2021年度活動報告会

2022.05 「近代的な個の輪郭をほどく演技体――『abさんご』を経由して、劇作論をしたためる――」三浦雨林チーム・ワークインプログレス@森下スタジオ

2022.07 「近代的な個の輪郭をほどく演技体――『abさんご』を経由して、劇作論をしたためる――」和田ながらチーム・ワークインプログレス@Social Kitchen

2022.07 2021年度決算報告会&アニュアルレポートお披露目会@オンライン

2022.08 「近代的な個の輪郭をほどく演技体――『abさんご』を経由して、劇作論をしたためる――」蜂巣ももチーム・ワークインプログレス@おぐセンター

2022.10 『昼の街を歩く』蜂巣もも八王子滞在&ワークショップ「街の景色が、帰り道になる」@八王子市内

2023.01-03 『昼の街を歩く』西尾佳織創作プロセス公開「劇作家とドラマトゥルクで戯曲を検討する」

2023.02 演劇ネットワークぱちぱちpresents「鳥公園のジコショウカイ展」@学園都市センターギャラリーホール

2023.03 三浦雨林演出 #15『ヨブ呼んでるよ -Hey God, Job’s calling you!-』@いちょうホール小ホール

2023.04 2022年度活動報告会@YAU

2023.06 オンライントーク「ゴールを決めない創作『2020』の30ヶ月 ~われわれは何をしていたのか~」

2023.07 2022年度決算報告会&アニュアルレポートお披露目会

-主宰/劇作家

1985年東京生まれ。幼少期をマレーシアで過ごす。

東京大学にて寺山修司を、東京藝術大学大学院にて太田省吾を研究。

2007年に鳥公園を結成以降、全作品の脚本・演出を担当。

鳥公園以外の主な参加作品としては、F/T14主催プログラム『透明な隣人~-8 エイト-によせて~』(作・演出)、SPAC ふじのくに⇄せかい演劇祭2015『例えば朝9時には誰がルーム51の角を曲がってくるかを知っていたとする』(脚本・共同演出)など。

2015-2020年度 公益財団法人セゾン文化財団 ジュニア・フェロー、アトリエ劇研 アソシエイトアーティストに選出される。

-鳥公園お盆部/マネジメント(2022年-)

パフォーミングアーツ・マネージャー。米国ペンシルベニア州ピッツバーグ在住。東京都内の舞台制作会社に10年間勤務後、米国に移住、大学院進学を経て、現在は国際共同制作作品のプロデュースやマネジメントに従事。早稲田大学第一文学部演劇・映像専修卒、カーネギーメロン大学ハインツ・カレッジ公共政策大学院アーツ・マネジメント科にて修士号取得。

-鳥公園お盆部/会計(2020年-)

1985年生まれ、一橋大学社会学部卒業。〈株式会社きてん〉共同代表、〈猫の手税理士事務所〉所属税理士。2014年から会計フリーランスとして複数の非営利団体、芸術文化団体に従事。2018年に「表現と文化のためのバックオフィス」を掲げる〈株式会社countroom〉を設立、2022年9月に解散。2025年8月まで税理士法人にて勤務後、再独立。https://ki-ten.jp/

和田ながら Nagara WADA

-アソシエイト・アーティスト(2020年4月-2023年3月)/演出家

http://shitatame.blogspot.com/

アソシエイトアーティスト制度という三年間の試行錯誤のなかで自覚が深まったいくつかのこと_202312。ひとつ、恒常性が高く緊密な集い方を自分が選んでこなかった(そしてこれからも選ばないであろう)理由、と同時に、とにかくよくわかんなくてもひとまず集まってみるということの効用。ふたつ、執筆中の劇作家との付き合い方。みっつ、本番はプロセスのゴールでなく一部。よっつ、突き詰めていくと自分は「演技」にしか興味がない。

この数はこれからも増えていくでしょう。上演もそうですが、やっている最中や、終わってすぐに分かることというのは、その後から得られるものと比べると意外に少ない。だからきっとこれから、「あ!これがあの時のアレだ!」と、この三年間のことを折に触れて思い出すでしょうし、そういう瞬間をこれからたくさん回収するためにも、健やかに、朗らかに、そしてしぶとく、活動を続けていきたいものだなあと思います。

–

蜂巣もも Mono HACHISU

-アソシエイト・アーティスト(2020年4月-2023年3月)/演出家

https://www.hachisu-kikaku.com/

鳥公園のアソシエイトアーティストとして動いていた3年間は、結果をすぐに求めない形で他のアソシエイトアーティストや西尾さんとコミュニケーションさせていただきました。

ですが、やれること、出来ることに限りがあった先に、最後どんな景色が残っているのか気になる日々もありました。

危機回避として予測の意識が働いた瞬間もあったし、西尾さんと「結果なにを作れたか」を問い合って、経験の濃度が高まっていく日々だったと思います。3年間、主に私が携わった被差別部落への興味と創作は、23年度八王子での創作が頓挫したことで立ち止まりました。

頓挫した経緯はこちらに詳しく書かれています(https://www.hachiojibunka.or.jp/yuru-ari2023/)。八王子がダメなら別の場所で続けたらええやん、と思われる方もあるかと思うのですが、キャスティングや稽古等のスケジュールが迫る中で、西尾さんの劇作完成を待つ体制にも限界を感じまして、一旦白紙に戻しました。西尾さんの書けない姿と、自分が何も出来ない状態を続けているのが、ちょっと気持ち悪く、現場が戯曲に依存している、戯曲や劇作家の肩に演劇の全てが乗っているのが、いい加減変、と思いました。それと別に、進行過程の中で、被差別部落を扱う作品への理解をどのように得ていくべきなのかいくつか問題があったのですが、試せず、壁が残りました。現在も解消させず、自分の中に残し、しがみついています。

22〜23年は上演場所を見つけるために、いろんな方と協力して八王子を歩き回ったためとても残念ですが、創作が始まる前に終わってしまったため、空虚な気持ちも漂っています。鳥公園でいろんなことを試して行き着いた結果と、それに対するもやもやとした違和感やまだ腑に落ちていないことが、しばらく私が演劇を続けていく理由になりそうです。

–

三浦雨林 Ulin MIULA

-アソシエイト・アーティスト(2020年4月-2023年3月)/劇作家/演出家

改めて振り返ると、アソシエイトアーティスト制度は資本主義の制度から外れた、協同組合のような関係だったように思います。友達でも趣味でも職業でもないけれど、継続して環境を共にするという目的の元、プロとして集団になること自体が、よくよく考えたら不思議です。

アソシエイトアーティストだった三年間は、対価や利益のためでなく、まっすぐ純粋に集団やクリエイションに向き合う、密度の高い時間でした。ただその中で、何のためにやるのか、誰のためにやるのかは、これまでより多く考える必要がありました。うまく出来ていたかはわかりませんが、協同のための協同、集団のための集団、作品のための作品にならないように、常に強く意識をし続けた三年間でした。

アソシエイトアーティストには私が25歳の時にお誘いいただいていて、西尾さんとのキャリア、年齢の違いがかなり不安でした。私自身、演劇の右と左がようやく分かり始めたくらいでしたので、ついていくのに必死で、ミーティングの度に脳みそがオーバーヒートしていたのを覚えています。

そんな中、同じ期で和田さん・蜂巣さんとご一緒出来たことはとても有り難い経験でした。おふたりの集団との適度な距離感、奉仕しすぎない適切な振る舞い方を身をもって体験し、私自身の関わり方も良い方向へ変わっていったと思います。

鳥公園以外にも活動はしていましたが、この三年で作品の精度はもちろん、私自身も柔らかく変容していきました。うまくいかずに大変なこともたくさんありましたが、何もかもを吸収して、糧にしてきました。

今後とも鳥公園、西尾さん、関わってくださった方々、これを読んでいるみなさんとよい関係が続きますように、右往左往しながら進んでいこうと思います。